私が楽器レンタル会社に入った頃スタジオにあるハモンドオルガンには20×30×20cm

程度の黒箱が必ずついていました。ハモンドオルガンは電源の50Hzまたは60Hzに同期して

音程が決まっていましたのでそのまま壁のコンセントから電源を取ると440Hzの音程が

固定でした。その音程を変えるための電源がその黒い箱だったのです。

調律をしていた関係からハモンドのピッチを合わせてくれと良く言われたのですが

中身はLC式の発信機で黒い箱の小さな穴から調整ドライバーを入れてちょっと廻した

だけでもすごくピッチが変わってしまうもので基のピッチさえ分からなくなるような

ものでした。それでも当時30万以上したそうです。

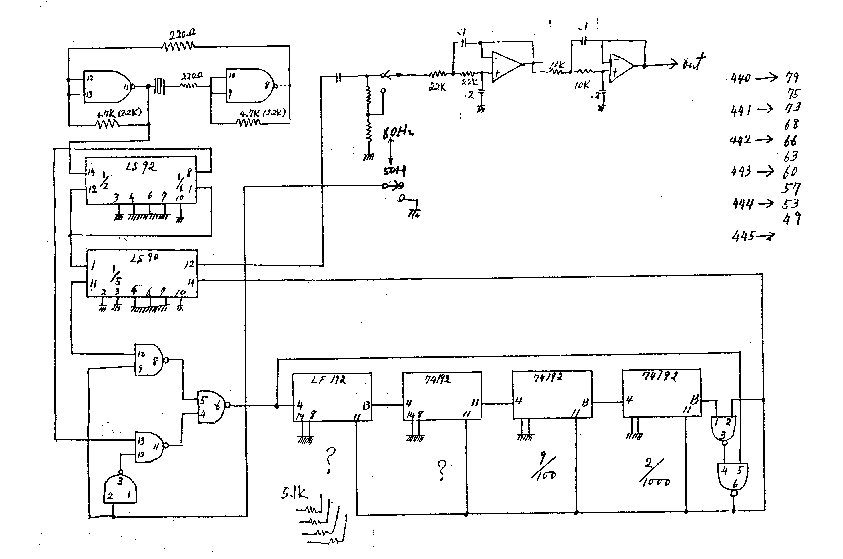

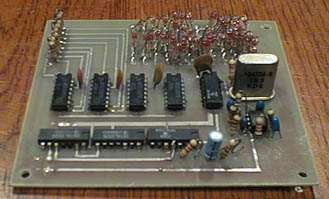

そこで思い切って作る事を提案して作ったのが上の写真です。どうせならスイッチで

1Hzずつ変えられる物にしようと色々考え水晶を特注する気もありましたがデジタルで

なんとかしようとプログラマブルICの74192だったと思いますがこれを使うことにして

まず試作しました。ろくな測定器がなく、ちゃんと分周しているかはオシレーターで

信号を入れて分周された信号をツインリバーブでならして確認すると言う方法でした。

0.5Hz間隔で440Hz(50Hz)〜444Hzまでスイッチで変えられる。50Hzと60Hzが出せる

安定している。

これを目標に考えることにしました。まず水晶は安くて豊富に出回っていた3.9Mの

水晶を使い分周比の計算に入りました。分周は4桁で1〜9999まで、出来れば

最後の一桁だけの設定で出来ることを目標にしたのですが結局は2桁を

変えないと出来ませんでした。分周は結局2900番代となり多回路のSWは高いので

ダイオードマトリックスを組み一回路のSWですませました。また2900の前に5又は6分周

の切り替えを入れて50・60Hzの切り替えも付けました。

その後にフィルターを入れて正弦波にして50Wアンプで増幅してトランスを使い

100Vにしました。トランスは野口の30V3Aでした。

上の写真は、独立してから作ったバージョンですが、会社にいた頃は両面基板で感光剤

が塗ってある両面基板は売っていなかったので感光剤を両面に塗る事から

やりました。